言語聴覚士学科

4年制/昼間 1学年 定員30名

文部科学大臣認定 職業実践専門課程

APPEAL言語聴覚士学科

県内で唯一の、

言語聴覚士(ST)の養成校です。

言語聴覚士学科は2001年4月に設立された、長野県内で唯一の言語聴覚士を養成する学科です。

この学科の目的は「リハビリテーションに関する高度な知識と技術をもつ人材を育成する」ことです。

カリキュラムは4年間(編入では3年間)で設定しています。

学習の成果をしっかり身につけて、医療・福祉の現場で役に立ってほしいと思っています。

歯科衛生士学科や音楽療法士学科と協力して、歯科医療や音楽療法を取り入れた授業が行われているのも特徴の一つです。

また、新しい知識の共有・言語聴覚士仲間の意見交換の場として、卒業生向けにオンライン勉強会を開催しています。

自分らしい生活を支援する専門家

言語聴覚士

ことばを話す、耳で聞く。情報を伝え、気持ちを伝える。

これは社会生活にとって大切な機能です。

「話す」機能は、「食べる」機能ともつながっています。

どちらも人間の基本的な営みです。

しかし、病気や事故、発達上の問題などでこの機能が損なわれることがあります。

このような方々が自分らしい生活を送れるように支援する、それが言語聴覚士です。

FEATURE言語聴覚士学科の学びの特色

言語聴覚士の必要性〜拡がる活躍の場〜

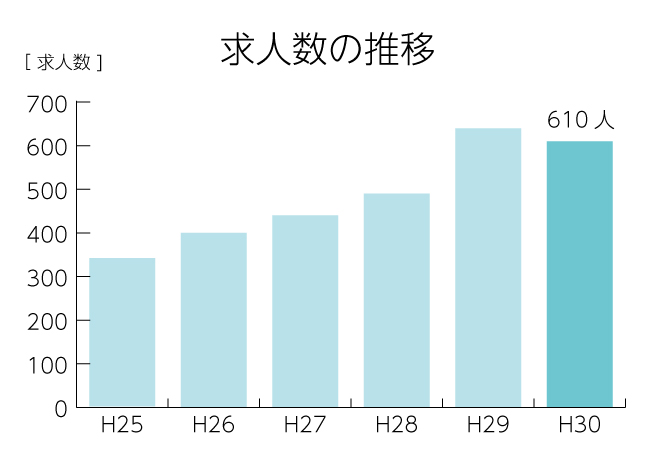

2018年3月の時点で、言語聴覚士の国家資格取得者は全国で31,233名です。(一般社団法人日本言語聴覚士協会:会員動向より引用)

有資格者の7割が医療の現場で働いています。医療現場では医師や他の専門家と連携して、患者様にリハビリテーションを行います。さらに活躍の場は福祉施設や介護施設、学校教育の分野などに拡がっています。

資格者の数は、まだまだ不足しています。超高齢社会に対応する医療現場や、教育現場でもますます期待されているのが言語聴覚士です。

ACTIVITY活躍の場

総合病院(リハビリテーション科・耳鼻咽喉科)

リハビリテーションセンターや小児科などの医療機関

老人保健施設などの福祉機関

社会福祉施設/など

CURRICULUM時間割

1年次 時間割表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1限目 9:00〜10:30 | ライティング | 体育Ⅰ | 聴力検査Ⅰ | 科学Ⅱ | 音響学Ⅰ |

| 2限目 10:40〜12:10 | 聴覚系の構、機、病 | 統計学 | 言語聴覚障害学総論Ⅰ | リハビリテーション概論 | 生理学Ⅰ |

| 3限目 13:00〜14:30 | 言語発達学Ⅰ | 科学Ⅰ | 言語学Ⅰ | 自習 | 医学総論Ⅰ |

| 4限目 14:40〜16:10 | 音声学Ⅰ | 解剖学Ⅰ | 倫理学 | 基礎英語Ⅰ | 学習心理学 |

⇔左右にスクロールすることで全体をご覧いただけます。

CLASS授業・実習の様子

企業等 学外実習例

総合病院・保育園・小学校・高等学校・障害者支援施設・高齢者施設など

FLOW入学から資格取得までの流れ

高等学校(卒業)

言語聴覚士養成機関(3年以上)

言語聴覚士国家試験資格 取得

※本学科を卒業すると国家試験資格が得られます

高度専門士称号付与

※大学へ編入学することが可能です

言語聴覚士 国家試験

言語聴覚士

高等学校を卒業後、文部科学大臣または厚生労働大臣指定の養成施設で、法律で定められた教育課程を修めたのち、国家試験に合格すると厚生労働大臣から免許が与えられます。

本校では、4年間の養成課程を設定し、 医療現場の即戦力として活躍できる「専門性」と「人間性」の成長と共に、国家試験の全員合格を目標としています。

※編入生は3年間のカリキュラムが設定されています。

JOB DATA就職データ

相澤病院、小諸厚生総合病院、長野松代総合病院、篠ノ井総合病院、千曲中央病院、鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院、鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院、信州大学医学部付属大学病院リハビリテーション部、諏訪赤十字病院、諏訪共立病院、新生病院、丸子中央病院、小林脳神経外科神経内科病院、竹重病院、長野県職員(長野県立リハビリテーションセンター)、長野市民病院、長野中央病院、くろさわ病院、佐久総合病院、信州うえだ医療センター、安曇野赤十字病院、一之瀬脳神経外科病院、市立大町総合病院、信濃医療福祉センター、輝山会記念病院、小金井リハビリテーション病院、赤羽リハビリテーション病院、蒲田リハビリテーション病院など

[順不同]

VOICE先輩の声

「話す・聞く・食べる・聴く」の

しっかりとした知識を身につけたい

普段当たり前にできていることができなくなってしまったら・・・

普段何気なく行っている「話す・聞く・食べる・聴く」ということが困難になってしまったら、と考えた時、しっかりと知識を身につけたい、と思い言語聴覚士を目指すことに決めました。本校の言語聴覚士学科は4年制のため、3年制の学校と比べて、落ち着いたペースで勉強ができると思い進学を決めました。言語聴覚士の試験は、科目が多く試験範囲も広いので、広く深く勉強するのが大変ですが、授業でわからないことは理解できるまで教えていただけました。先輩からは勉強方法や普段の生活についてアドバイスをいただき、とても助かっています。

患者さんと接する意識を普段から心がけています

言語発達の授業で、今まで学んだことをまとめる際に「要点をおさえることが大切」と言われたことが印象に残っています。簡単そうに思えることですが、考えを要約したり、それを相手に伝えることは、意識してやろうとするとなかなか難しいです。

今後はまず国家試験に合格できるように、基礎を固めていきたいです。そしてゆくゆくは、患者様に必要とされる人になりたいです。

伝えたいことが伝わった時の笑顔がとても嬉しい

吃音がきっかけで言語聴覚士の道へ

私には吃音があるのですが、吃音に関わる言語聴覚士という職業があることを知り、当事者ならではの視点で患者様と関わることができたらとの思いから、言語聴覚士を目指す道を選びました。

学生の頃は、資格取得という同じ目標を目指す友人たちと勉強のことについて話し合ったり、励まし合ったりしながら過ごしました。同じ目標を持つ仲間と時間を共有できたことは、今の自分・仕事に影響していると思います。先生には気づきを大切に、と教えられましたが、今の仕事は気づきの連続だと感じます。

人の生き甲斐の根幹に関わる仕事

言語聴覚士は人の生死に直結する嚥下障害に関わります。その中で患者様の死を目の当たりにすることもあり、もっと良い対応ができたのではないかと自問自答し、力不足を痛感することがあります。その一方で、嚥下障害を克服し、おいしい!といって笑顔で食事する姿や、コミュニケーション障害のリハビリで、伝えたいことが伝わり患者様に笑顔が見られた時などは、この仕事をやっていてよかったなと思います。成功体験だけでなく、失敗や回り道も貴重な経験です。是非いろんな挑戦をしてみてください。

言語聴覚士は嚥下とコミュニケーションという人の生き甲斐の根幹になる部分の確立を目指します。そんな、人として重要な部分に携われるところにやりがいを感じています。